さて前回までで基本的な使い方ができるようになったので

N4100+のデフォルトで搭載してある機能使用してみる。

※前回の記事は先ほどちょっと一部修正しました。

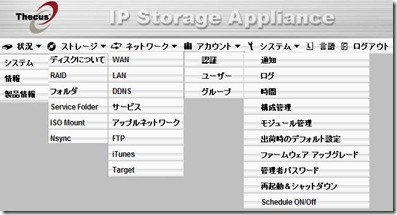

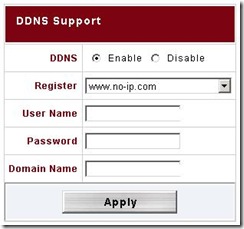

1、DDNS

「ネットワーク」→「DDNS」

残念ながら選択できるDDNSのサイトは以下の5つだけですが便利です。

たまたま自分が登録していたサイトがあってすっごくラッキー。

・DynDNS.org(Dynamic DNS)

・DynDNS.org(Custom DNS)

・DynDNS.org(Static DNS)

・www.zoneedit.com

・www.no-ip.com

DDNSの仕組みとかは省略。ググってみてください。

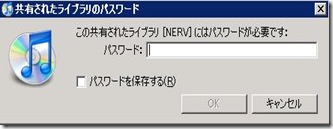

2、iTunes

有効にして、各項目を設定するとiTunesに共有というフォルダが表示されます。ここに表示される曲は、『Musicフォルダに入っている全ての曲』のみが対象となります。Musicフォルダ以下でフォルダ分けしてたとしても全部対象となります。共有したくない曲はMusicフォルダ以外に保存すること。

再スキャンのインターバルってのは初回アクセス時以降は設定したインターバル間隔でしかiTunes側の曲情報は更新されない模様。いったん切断して再接続してもタイミングが来るまで更新されない。

ただし、更新タイミングでN4100+CPU使用率が瞬間的に高くなるので、基本的に最長間隔の1日にしておいて、すぐに更新したい時だけ最小間隔の1分にして更新だけかけて、また1日に戻しておくのがよさそう。

タグエンコードはSHIFT-JISでいいはずなんだけど一部2バイト文字が化けた。これはよくわからん。

クリックすると設定したパスワードを聞かれるので入力するとMusicフォルダ以下にある全ての曲が表示されます。

前回の記事で書いたようにiTunes共有機能を有効にした場合、iTunes上からのMusicフォルダへのアクセスに関してはフォルダに設定したアクセス権限は無視されます。iTunesの構成画面で設定したパスワードのみでのアクセス管理となります。

3、FTP

まぁこれに関しては多くは説明いらないでしょう。画面のまんま。

Auto Renameの設定はファイル名にFTPした時に表示できない文字が含まれているとFTPではフォルダにファイルが表示されなくなってしまうので(ファイルとしては存在してるのだが)これを回避するためにチェックを入れておくのがお勧め。

ルータ側の設定も必要になるはずなのでその辺は各自で。

1で設定したDDNSと組み合わせると尚良し。

注意としては前回書いたようにFTPアクセスさせるフォルダを指定することができないので外部からの接続を許可する場合には全てのフォルダにしっかりアクセス権をつけることをお忘れなく。

あとnsyncという他のNASとフォルダを定期同期する機能があるんだけどまだ自分が使えていないのでこいつは追って記載しようと思います。

標準の機能はこれくらい。

あれ?公表されているDLANの機能は?と思った方がいるかもしれませんが実はDLANはモジュール拡張での機能です。ということでこの辺は次回。